Terminal care

ターミナル・ケア

私たちの想い

「ここでよかった」

最期まで生かされているのではなく、その人らしく生きていけるように...

そして最期を迎えるとき

できるだけ安楽に、家族の想いも傾聴しながらターミナルケアに丁寧に向き合いたい。

介護医療院で過ごされた入所者さんの、その最期を看取るとき

「ここでよかった」と

家族の方にも、この言葉を感じていただけるようなケアがしたい。

私たちは穏やかに旅立っていただけるよう、誠意をもって寄り添うケアを心掛けています。

Team medical care

チーム医療とは「患者さんに望ましい医療を提供するために、医療に関わる専門職が対等な立場で連携・協働すること」を指します。

そして、医師と看護師をはじめ、薬剤師・管理栄養士・放射線技師・検査技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの医療従事者が、互いの専門性を尊重しつつ、ひとつのチームを結成して治療に当たることで、最大限の能力を引き出し、最善の治療を行う医療現場の取り組みです。

当院では早くからNST(栄養サポートチーム)やICT(感染対策チーム)や褥瘡対策チームを立ち上げ、チーム医療に取り組んでいます。

Nursing care

まず 起きる 座る から

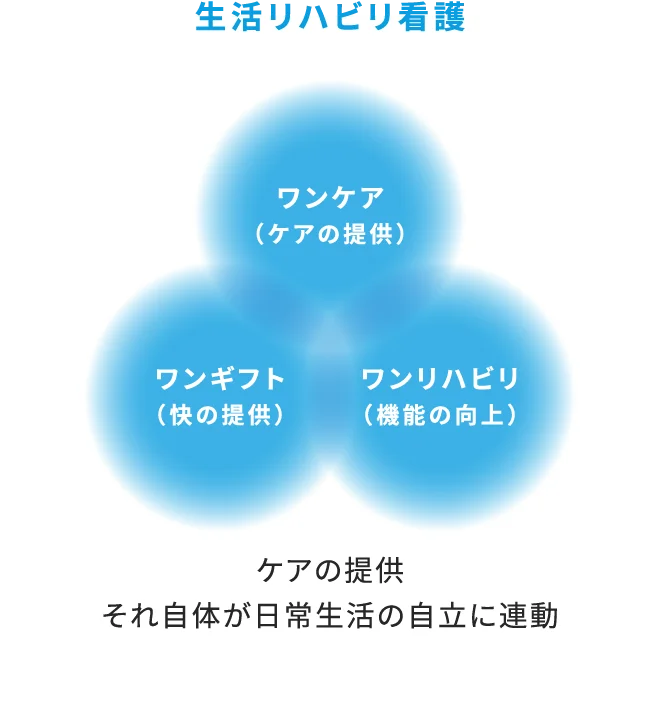

当院では、意識障害・廃用症候群患者の生活行動回復看護(通称、NICD)を通じて、ヒューマン・ナーシングケアに取り組んでいます。

NICDとは、主に意識障害・寝たきり(廃用症候群)の患者さんが移乗・移動・食事・排泄など生活に関わる行動を可能な限り自分でできるように自立支援する看護技術。

身体調整看護技術・身体開放看護技術・生活行動再獲得技術の3つの要素からアプローチします。

2013年よりNICD看護を導入しており、2025年現在、日本ヒューマンナーシング学会認定看護師2名とナーシングバイオメカニクス技術指導者2名が在籍しています。

「あきらめない看護」をスローガンに、その人が持っている力に気づき、引き出せるようNICDの看護理論と技術で介入しています。助かった生命(いのち)のその先にある生活が、その人がその人らしく過ごせる事を目標に寄り添い続けます。

その一環として、各病棟のNICD推進委員がリンクナースとなり、毎年1例以上の症例に取り組んだ成果を発表する「症例発表会」を実施しています。これは各病棟の職員全員が介入することで意識を高め、日常的にNICDを取り入れたケアができることを目指して実践しています。

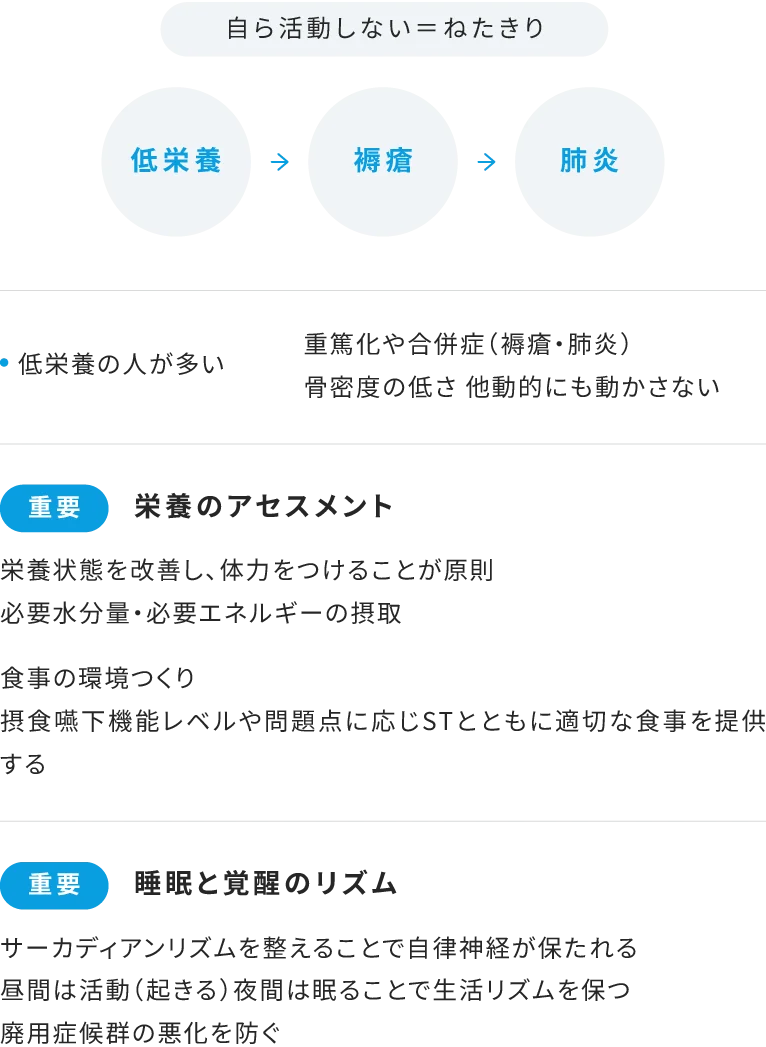

活動するための栄養調整 / サーカディアンリズムの確立

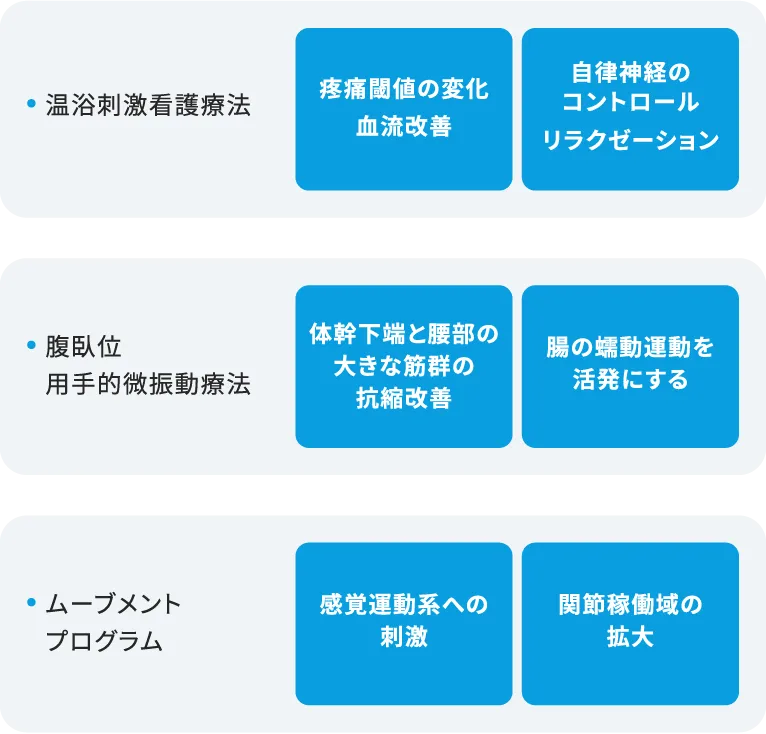

温浴刺激看護療法 / 腹臥位・用手的微振動療法 / ムーブメントプログラム

行動を想起できる複数の異種感覚刺激療法(エピソード記憶を引き出す)

a.経口摂取行動の確立プログラム

b.自然排泄行動の確立プログラム

発動性の誘導 / コミュニケーションプログラム

毎年二月には、各病棟でのNICD取り組みの症例発表会を開催し、意識の高揚と技術の研鑽に努めています。

ラダーにも組み入れ、指導者が中心となり、入職時研修・継続研修を実施するなど、当院ならではの専門性の向上をはかっています。

日本ヒューマンナーシング研究学会 学会発表

Terminal care

私たちの想い

「ここでよかった」

最期まで生かされているのではなく、その人らしく生きていけるように...

そして最期を迎えるとき

できるだけ安楽に、家族の想いも傾聴しながらターミナルケアに丁寧に向き合いたい。

介護医療院で過ごされた入所者さんの、その最期を看取るとき

「ここでよかった」と

家族の方にも、この言葉を感じていただけるようなケアがしたい。

私たちは穏やかに旅立っていただけるよう、誠意をもって寄り添うケアを心掛けています。

Tumble

入院患者における転倒は、骨折や、打撲、裂傷など外傷による疼痛など身体面への影響に限らず、基本動作に対する恐怖心、介助者への依存など心理面に対しても大きな影響を及ぼすことが多くあります。

転倒による外傷、心理面への影響から活動量の低下、リハビリ意欲の低下に繋がることが考えられることから、転倒防止を図る事は、自宅退院及び、患者各々の目標を達成するためには必須です。

しかしながら、当院でも入院患者において、転倒による疼痛の発生、痛みに伴う活動性の低下や、転倒恐怖感による介助依存などリハビリの遅滞における日常生活活動評価(以下:FIM)の低下、入院期間の延長をしばしば経験します。

そこで転倒プロジェクトを立ち上げ、「転倒による骨折0」、「年間転倒件数の減少」を挙げ、達成することで、当院入院患者における退院までの支援を円滑に遂行できるよう支援しています。

「転倒による骨折0」及び「年間転倒件数の減少」に向けて、転倒件数の母数の減少を図ることで骨折に至る可能性を減少させるために「標準転倒対策フローチャートの作成」を作成しました。

回復期病棟に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士、看護師、介護士などが、転倒対策の推進のために職種及び経験年数に左右されずに作り上げました。

そして、転倒発生時の速やかな転倒対策ミーティング(転倒状況の共有、現状把握のため、転倒状況の振り返り・対策の再検討) 、定期的なベッドサイド転倒予防ラウンド、病棟では朝礼、リハビリでは朝礼・ミーティングにて対策の周知徹底、事例報告会にて、難渋した症例・軽快した症例の提示による転倒対策意識の共有を実施しています。

このプロジェクトは全国すべての回復期リハビリテーション病棟が、開設当初から取り組んでいるプロジェクトです。当院でも開設時から立ち上げて現在に至っています。

プロジェクトは常に一定の成果を出し、様々な仕組み、ツール、機器を導入してきました。

しかしながら、その要は人です。対策を立案するのは人です。

過剰な抑制にならず、自身の能力を活かし、日々能力を上げながら転倒を防ぐ...各患者の様々な側面を理解しながら...これらを単なる経験値で終わらせずに、新人も経験者も一定水準で対策を立案できるように...また、問題提起していくのも、このプロジェクトの役割です。着実に成果はでています。

Driving

近江温泉病院(以下、当院)では、2012年より脳血管疾患の方を中心にドライビングシミュレーターでの評価・訓練と自動車運転教習所(以下、教習所)での実車評価を活用した自動車運転再開支援(以下、運転支援)を実施しています。

当初より作業療法士を中心に運転支援チームを結成し、2025年までに約350件を超える運転支援を行ってきました。

2014年の道路交通法改正以後は、運転支援オーバービューの介入プロセスを構築し取り組んでいる。

そして入院・外来での支援過程の中で教習所と連携して、情報も共有することで、実車走行を通した運転技能を評価する仕組みを取り入れています。

そして不適切なエピソードがあれば、そのエピソードを聞き取り、フィードバックのもと改めて神経心理学的検査やドライビングシミュレーターの結果と関連づけ、リスクコミュニケーションを図り指導し考える機会を作っています。

対象者の運転支援は、2014年以降たびたび改正された道路交通法を説明し、理解を得て丁寧にリハビリテーションを行い、運転再開そして、作業の再開(活動・参加)へつなぐ仕組みの標準化が重要と考えと考え、様々な取り組みを図っています。

当院で活用しているDSは、適性検査と市街地コース走行(危険予測体験・総合学習・ロングドライブ等)、様々な運転操作課題の評価・訓練機能を有する本田技研工業株式会社製、セーフティナビ(3画面)である。

このDSにて運転技能の評価・訓練をすすめています。

実車評価へ進める目途が立ち次第、教習所へ日程調整を依頼し、その日程を念頭に評価・訓練を進めます。

その過程の中で対象者の課題に焦点をあてた実車での評価が可能となっています。

教習所からは、実車評価後に実車報告書と実車データが提供されています。

担当作業療法士は、当院の運転支援研修プロセスを終了したスタッフが担当するが、経過を常に運転支援プロジェクトチームに報告・相談のもと連携時期の判断を行っています。

なお、当院では原則として研修期間を除き、作業療法士が対象者に同行し教習所へ行くことはありませんが、課題により必要性があれば同行も検討されています。

学会発表